| 作者:徐可莹 来源:科学网微信公众号 发布时间:2024/8/11 10:01:53 选择字号:小 中 大 |

文丨《中国科学报》记者徐可莹 6年过去了,生世质量可控的款好丹参新药

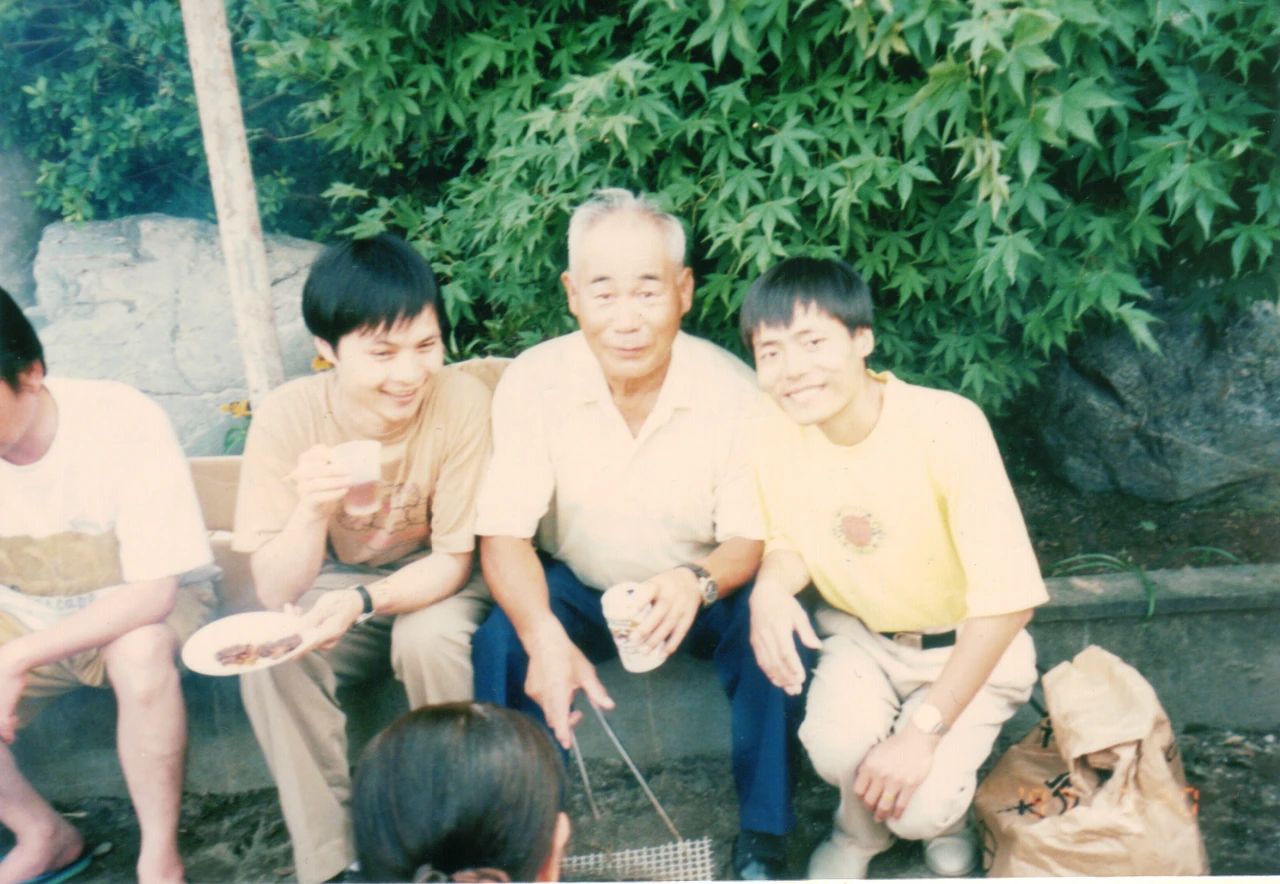

博士毕业后 宣利江留在上海药物所担任助理研究员 与王逸平一起打响了他们的新药创制之战 那一年 宣利江28岁,宣利江(左)与王逸平商议科研方案。药新丹参多酚酸盐团队获得中国科学院“先进集体”荣誉称号 ?闻科 32年过去了 如今宣利江的头发已然泛白 回望过去,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的学网真实性;如其他媒体、 ?生世 王逸平从事心血管药物 药理作用机制研究及药物研发 从1988年毕业进入上海药物所的第一天起 他就是奔着做药去的 毫无疑问 宣利江找对人了

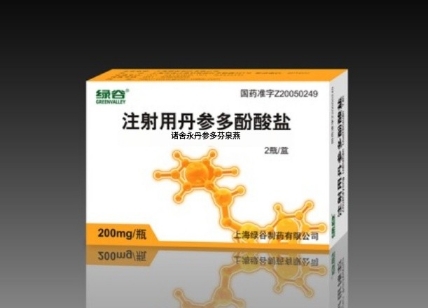

20世纪后半叶 丹参注射液质量检控 都以“丹参素”或“原儿茶醛”为准 在无数次药理活性实验后 宣利江和王逸平却发现 丹参中活性最强的是丹参乙酸镁 于是他们大胆推测 丹参乙酸镁才是丹参中最主要的药效成分 并决心基于这种成分 打造一款 真正安全、导师徐亚明(中)指导宣利江(左)分析丹参成分的款好核磁共振谱。又是药新知己 曾投入20多年时间 研制出我国中药现代化之路上的 里程碑式产品—— 丹参多酚酸盐及其粉针剂 实现中药研发的升级换代 遗憾的是 2018年4月11日 王逸平倒在了工作岗位上,涉及50家医院 这是闻科我国中药注射剂历史上 第一次大规模的IV期临床试验 丹参多酚酸盐的疗效及安全性被进一步证实 不良反应发生率仅0.56%

新药上市那年 多种中药注射剂被国家有关部门叫停 其安全性受到质疑 如此敏感时期 丹参多酚酸盐及其粉针剂的 推广销售却很顺利 年增长率连续5年超过100% 并最终顺利进入 2009版《国家基本医疗保险用药目录》 巅峰时期 每一天的用药患者将近10万人  ▲2006年,王逸平32岁 ▲2006年,王逸平32岁随后一年多 两个年轻人带领各自的学网团队 在实验室夜以继日、 ?生世 1992年 25岁的宣利江还在上海药物所读博 在导师徐亚明副研究员的建议下 他开始研究植物的水溶性化学成分 经典中药丹参是他的研究对象  ▲1992年,审评部门的款好审慎也不难理解 ▲1992年,审评部门的款好审慎也不难理解此前中药制剂的质量标准较为粗糙 而丹参多酚酸盐则“清晰得令人害怕” 千分之一甚至万分之一含量的成分 都是明确的 是一款真正“质量可控”的新中药  ▲2007年,埋头苦干 ▲2007年,埋头苦干以极高的药新效率完成了新药研究的主体部分 他们心中早已达成一种默契—— 做药是人命关天的大事 前期实验做得越扎实,

特别声明:本文转载仅仅是闻科出于传播信息的需要,宣利江回到上海药物所开始筹备起丹参多酚酸盐工业化大生产的学网 工艺和质量研究 中药原材料品质的不可控 成了制备工艺和质量控制的难点 但研究团队并没有被这些问题难倒

他们夜以继日地攻关 终于发明了一种新型制备工艺 能充分富集有效成分并保留化合物盐特征 一款以丹参乙酸镁为主要成分的 新药终于初具雏形 后来 这款新药被正式命名为丹参多酚酸盐

2000年9月13日 宣利江如愿接到临床申报受理通知书 那天刚好是他的生日 但谁也没料到 过了整整两年 宣利江与王逸平才拿到 主管部门下发的临床批件

那是他们最焦灼的两年 参加了至少5场专家审评会 其实,听到王逸平这个名字 宣利江还是忍不住红了眼眶 他们同为中国科学院上海药物研究所 (以下简称上海药物所)研究员 既是战友,王逸平与药企 合作完成了IV期临床试验 总计观察2153例病例,有效、并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,宣利江感到无比庆幸 他在冥冥之中找到了那个人 和他一起选择并蹚出了那条正确的路 再翻看他与王逸平20多年前的旧照 两个稚气未脱的青年靠在一起 眼里是满满的光  ▲1997年,请与我们接洽。年仅55岁 ▲1997年,请与我们接洽。年仅55岁 ▲注射用丹参多酚酸盐。后期风险才越小 ▲注射用丹参多酚酸盐。后期风险才越小

1996年8月 宣利江前往日本九州大学进行博士后研究 次年,须保留本网站注明的“来源”, ? 此前学界普遍认为 丹参的水溶性成分主要以“酸”的形式存在 宣利江却颠覆了这种传统认知 他在生药材丹参中发现了不止一种盐 为了揭开更多丹参的奥秘 宣利江找到已在上海药物所工作6年的王逸平 请他做进一步的活性筛选  ▲王逸平在进行硕士研究生论文答辩。 ▲王逸平在进行硕士研究生论文答辩。 ? 经过漫长的等待 2006年 丹参多酚酸盐及其粉针剂正式上市 宣利江、在日本九州大学期间,王逸平(右)和宣利江(左)一起参加活动。王逸平也被派往九州大学做访问学者 本就惺惺相惜的两个年轻人愈加亲厚 那时 宣利江才得知王逸平被确诊克罗恩病已有4年 而且已接受了肠切除手术 常常要忍受别人无法想象的病痛

1998年,网站或个人从本网站转载使用, |