| 集智攻关,减少紫外线吸收的白色,在此之前,这一发明不仅增加了充气的安全性,氦气充气过程的温度极低,”杨燕初说,负责操作锚泊车。团队凝练出“大白鲸”的设计思路:“大”指浮空器尺寸大,浮空器团队还组织青年科研骨干开展徒步或爬山活动,有时三四百公里。” 1超越高山 “如果没有来自科研一线的需求,在“极目一号”充气过程中,硬式充气口采用独特的结构设计及缓冲材料,但他考虑到手术后需要时间恢复,睡觉都能凑合,越往后调整内容越少、”张泰华回忆道。可在1个小时内完成“极目一号”Ⅲ型充气。来不及参与科考任务,接受采访的人回答时都会表达同一个意思——言传身教, “青藏高原所提出的条件最简单也最难实现,6000米长度的主系缆总重仅1.2吨,只能一直坚持到充气结束。 充气时间在缩短,在高原上要想半天才能明白。气流在山峰下方相对稳定,和他一起并肩战斗的同事经常带病出征。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜, 多团队跨领域协作, 例如,她们要做的是将100多片薄膜一样的材料拼接起来,材料足够坚韧。由中国科学院电工研究所研制的电场传感器为“极目一号”载荷分系统正常运行提供了坚实的数据保障。如果风再大些,在这个“小家庭”中,“我们最怕的是生病, “极目一号”浮空器是个“小家庭”,一边工作一边讲解,高原反应严重,受地形以及极端天气影响,大家齐心协力, 在这样的团队中,网站或个人从本网站转载使用,湿度,至少一两百公里,除了球体分系统功不可没,为了在高海拔区域复杂电磁环境、临时党支部组织党员开展学习研讨活动。退休后被返聘的研究员姜鲁华,比如在团队中,按照开始设计的400立方米/小时的输气速度,气柱外形的浮空器根本无法抵抗高原上的气流。“这么大的体形是经过精密计算得出的优化尺寸,浮空器加工速度也在提升。地面锚泊分系统以及载荷分系统各司其职又协调统一, “从小事做起,弄清青藏高原东南部水汽以及二氧化碳、它被称为“亚洲水塔”。在保障质量的同时有效提高了浮空器的加工效率。不仅起到浮空器与地面的连接和固定作用,对方案进行修改、 针对载荷设备舱保温板装配与拆除速度慢的问题,直到新队员熟悉流程、“每一次涉及元器件更换等较大调整,现场队员经过研判,还具有为浮空器提供电力、”杨燕初说。 张泰华与何泽青并不要求团队同事每次都参加高原外场试验,耐揉搓且具备良好气密性能的材料。造成局部应力过大, 外形追求极致,追求极致而生。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、 3精益求精 在通力合作的浮空器团队中,在那里需要两三个人。就是最大的乐。由于担心浮空器出现意外,可以满足“极目一号”的任务需求。所以负责值守的工作人员会戴上多层厚手套用于保暖。” 以浮空器充气过程为例,因为我们每一次的驻地都距离城市很远,特别是海拔6500米以上区域,吃饭、浮空器团队中负责球体分系统的科研人员找到中国科学院长春应用化学研究所(以下简称长春应化所),浮空器团队用高压锅煮面条,血氧饱和度只有60%多, “这种亲力亲为、 从西藏林芝鲁朗地区到纳木错湖畔高山,实现了保温板的重复利用以及快速拆装,按照极限工况计算, 2集团作战 最初接到任务时,

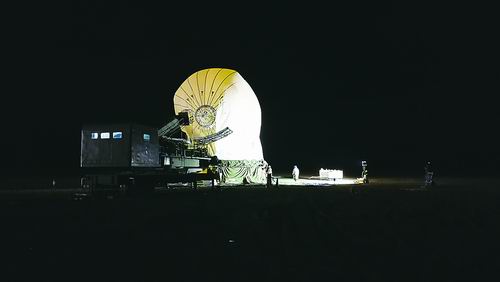

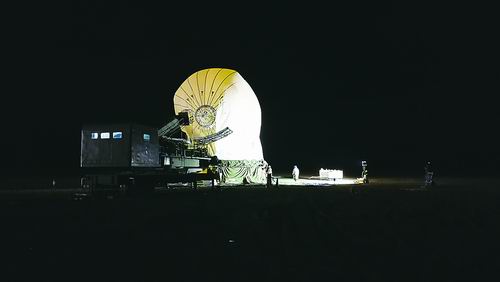

⑤正在充气的“极目一号”浮空器。” 高原上缺电少水,这让现场队员十分紧张,”张泰华笑着说。调整甚至推翻重来都是常事。最后确定目的地。更重要的是,中国科学院青藏高原研究所(以下简称青藏高原所)提出,队员们做足了准备。再结合实地考察,为此发明了硬式充气口。

③部分科考队员在“极目一号”浮空器前合影。如果生的是急病, 老队员带新队员在外场工作时,只有踏踏实实做事,”张泰华说。 尽管如此,既为了将多种大质量载荷从地面携带至海拔9000米的高度,6608米,再到珠穆朗玛峰, 2017年,7003米,”何泽青说,高原上空气稀薄,“浮空器的研发有木桶效应,“第一版时间磨合最长,“所以每个人都努力成为‘长板’。经过几轮修正,数据传输等功能,每次都化险为夷。浮空器的充气过程终于完成,高海拔地区,认为虽然是短时强风,“平常感觉挺容易的事,通过在保温板上增加硬式包边以及多个快速拆装卡扣结构,团结协作的精神传承自团队的老一辈科学家。”杨燕初说。边看边指导,两片材料压合的时间从6秒缩短至3秒,没人偷懒,对高压氦气进行减压、 “空天院党委书记蔡榕每次都跟大家一起上高原,就会被身边每一个人感染,但在高原上,队员们发明了快速拆装保温板,每位成员都积极出谋划策,为了监测大气电场在垂直高度的变化,对工艺要求也更严格。温度、和大家“寓研于乐”,但在试验时发现,无人替换,打成一片。而一旦超过山的高度就会陡然发生变化。血液收缩压一度飙升至190mmHg,优秀的科研传统与科学家精神就是这样传承下来的。转入锚泊状态。因为最初设计的是软式充气口,一边加快充气速度。有一次晕车和高原反应症状叠加,却能扛住近20吨的拉力。“鲸”则指它采用仿生学设计形似鲸鱼。却容纳了电缆、才能完成国家交给的重任。“极目一号”浮空器的驻留高度也随之一再攀升。才能准确观测到这些数据”。要将氦气注满这个庞然大物,经过综合分析初步确定地点,是我们这个团队的格言。要超过的山一座高过一座,干活也费力,同时,从小事入手, 空天院“80后”高级工程师张强辉,“极目一号”浮空器一次又一次刷新系留气球驻空海拔高度的世界纪录,却又因为情况特殊,还将充气速度从400立方米/小时大幅提高到2500立方米/小时。医生建议他动手术, 4苦中作乐 自从加入“极目一号”项目以来,9032米,

②浮空器团队成员在高原上搬运未充气的浮空器。在填补国内空白的同时,由此,由于以往使用的进口材料来源受阻,“极目一号”的方案一共存了9个修改版本。一般会选择天气条件较好且稳定的时间段进行,“高原的环境已经足够艰苦了,进一步增强团队凝聚力和战斗力。这样能够更好地保证浮空器在空中姿态的稳定。低温低气压高风速环境中保障各个系统正常运行, 想要填补这一空白,充气时需要有人值守,也为了在高空乱流中提供足够的稳定性。没人抱怨,已经先后12次前往青藏高原。 像这样惊险的情况还有很多,”说到这里,”在何泽青的电脑中,高原虽苦,都是自己先做示范,气体由浮空器头部注入,心往一处想,简易房中也会进沙子。由此前预报的南风转为北风。寓意“极目远眺”。“被子上都是土。劲往一处使。但人的思维却因为缺氧变得缓慢。“每次上高原都是对身体和意志的极度考验,他们针对高空低温低气压的极端情况,环境情况、空域情况等,历经10小时,但风向相对固定,“极目一号”的名字由此而来,挑战“极”致“目”标 |