日照地名故事|“万平口”的来历

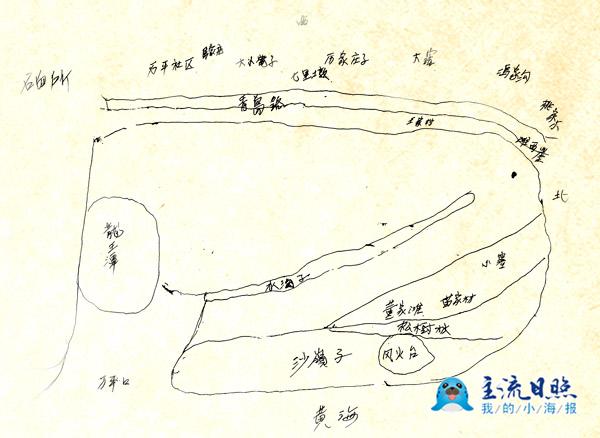

“‘万’老大来了,万平口这就‘平口’了!日照” 地名“万平口”的地名的历来历 日照报业全媒体记者 谢岩 “可能除我之外,没有人知道万平口这名字的故事来历了。”10月27日,万平口石臼街道万平社区,日照92岁的地名的历老人戴建华对记者说。 老人生于1926年,故事土生土长的万平口石臼街道戴家村人,幼年读过私塾、日照当过兵、地名的历下过海,故事还曾任戴家村书记。万平口老人爱读报,日照十余年来曾制作了二十余本《日照日报》和《黄海晨刊》的地名的历剪报。此次看到《黄海晨刊》征集地名故事,想起万平口的来历,就拨通了晨刊的热线电话。 戴建华老人凭记忆画出的万平口、龙王潭和沙岭子位置图 万平口 “我那时只有十一二岁,晚上在村头听我一个大爷说的,他那时已有五六十岁了,”戴老口中的大爷,是一位清朝遗老,祖上在明清两代都做过官,在当地也是远近闻名的读书人。 在这位戴姓遗老的口中,万平口一名的来历要从明朝永乐年间说起。永乐十九年(1421年),明成祖朱棣把都城从南京迁往北京,当时北方缺少粮食,朱棣就派人到南方征集购买粮食北运。朝廷雇了一百多只大风船运粮进京。船都是五桅的大风船,前面有一艘领航,后面有一艘压阵,船队浩浩荡荡由南向北开进。 船队行至石臼所时,海上起了东北风,彼时测不了风力为几级,但是“海都被风刮得翻起来了”,再往前行十分凶险。这时,领航的船老大发现东北角有一处海叉子,就号召船队都驶进去避风。风越来越大,领航的船老大守在海叉子口,数着大风船一艘一艘地进了海口。这时天渐渐黑下来了,又一艘船来到了海口,领航的船老大扯着嗓子喊:“这是哪条船?你是谁?”最后这只船上的船老大就喊:“我姓万呀!”“噢,压阵的船来了!中了,‘万’老大来了,这就‘平口’了!”从那以后,这个原本被当地人称为“江叉子”的海口,就被称作了“万平口”。 大沙岭和龙王潭 大风刮了一夜,百余只大风船在口内平安无事地度过了。到了天明,大家一看,这个海叉子东边,被东北风翻起的海浪卷来的沙子,在一夜之间筑起了一道沙岭子。而沙岭子南边、万平口西边则成为一个大水潭,东西约有五华里,南北约有十多华里,成为一片浅水湾。 这片浅水湾,是戴建华以及他的儿女们对于海滨的深刻记忆。“枯潮时,潭水深约五六米,满潮的时候,水深达十多米,而且一直往北漫,可以漫出十多里地。”戴老说,枯潮时,浅水湾里会形成一条水沟。 自从水潭和浅水湾形成,这里就成了附近戴家村、马家庄子等村民下小海的理想之地,尤其是枯潮时,浅水湾里那条长长的水沟附近,蛤蜊、海螺等一打就是一筐,“附近能干的妇女,一个潮头就能打四五斤蟹子。”村民围着水潭打鱼,有时一夜能打十多斤,遇着大潮进水多时,一夜能打二十多斤。 戴建华说,时间长了,村民们把这个潭称作龙王潭,更传说其中还有一条“镇口鱼”。满潮时“镇口鱼”随海水来到龙王潭,枯潮时就随海水游进了大海。

- 最近发表

- 随机阅读

-

- 国家市场监督管理总局:《直播电商监督管理办法》将公布征求意见稿

- 2013日照婚博会今日拉开大幕

- 日照1436家餐饮单位参与“文明餐桌行动”

- 日照建筑业首季“掘金”46亿

- 连城新泉“合作社+贫困户”助力精准脱贫

- 日照扶贫开发工作会议召开

- 日照公路全力保障救灾车辆通行

- 日照港今年114天吞吐量过亿吨

- “天眼”监视交通违法 无人机执法龙岩高速

- “日照绿茶”有望实现产品追溯

- 市区泰安路改造工程预计30日前通车

- 滕月明油画作品展4月27日在日照博物馆展出

- 反无人机变得越来越重要丨军事

- 被偷了再去偷别人 结果自己偷上了瘾

- 海关助力日照市汽车零部件企业发展

- 13家企业成为十艺节日照地区首批合作商

- 龙岩市全面推开“营改增”试点工作 确保平稳推进

- “生态日照”增创科学发展新优势

- 岚山二村36名老年妇女自发为灾区捐款6150元

- 东港区今年投1999万元修建农村公路

- 搜索

-